初めまして。

2024年3月より入社いたしました、内藤です。

よろしくお願いいたします。

プロフィール

生年月日:2001年2月25日

出身地:埼玉県

趣味:ゲーム、コーヒー、映画

好きな食べ物:パスタ、ブラックサンダー

経歴

小学校

サッカーや水泳、空手などをやってました。

放課後はほとんど外で遊んでたまにゲームをやるような健康的な生活をしていました。

この時は怖いもの知らずでいろんなことをしていた気がします。

中学校

部活動を始めた影響でサッカー漬けの生活をしていました。

部活は割と厳しめな方で、夏は吐きながら練習していた記憶があります。

あんまりサッカーでは大成できなかったですが、この時親に買ってもらったiPod touchの影響で更にネットゲームにハマることに・・・。

思えばこの時期に初めてプログラミングというものを知り、私の人生を大きく変えた気がします。

中学3年生の頃にプログラマー、特にゲームプログラマーになりたいと考えるようになり、その方面の技術を学べる進路を目指すようになりました。

その結果、志願先変更で元々志望していた高校から情報技術系の工業高校へと変更し、そのまま進学しました。

高校

高校では授業で情報系の知識などを学びながらゲームにどっぷりはまってしまいました。

今思えば異常ですが、毎日深夜まで起きて通話しながらゲームをしていた記憶があります。

おかげで今の生活(悪)習慣の基礎はここで築かれたと思います。

卒業制作では当時ハマっていたゲームを参考に、学校を舞台にしたゲームを作成し、友人から褒められたことが嬉しすぎてゲームはゲームでも制作の方により熱が入っていきました。

専門学校

ゲーム制作を学べる2年制の専門学校に進学しました。

同じクラスのメンバーとチームを組んで一つの作品を作り上げるという経験をし、それを誰かがプレイをして感想を言ってくれる。その流れがとても楽しくて、趣味でもゲームを作ったりしてました。

また、東京ゲームショウと呼ばれる日本でも最大級のゲームの展示会に私を含めたチームで作成したゲームを出展することができ、一般の人に遊んでもらい、感想をいただくという貴重な経験をすることもできました。

しかし、後半の1年間はコロナ禍によりリモート授業になり、友人とはほとんど会えない生活が続きました。

社会人

専門学校を卒業した後は総合人材会社のIT・ICT職に就きました。

いわゆる常駐型の人材派遣会社で研修も無くコロナ禍ということもあり現場の最寄り駅の近くでリモートで入社式に参加し、途中でそのまま直行するというワイルドな初出勤から始まりました。

仕事の内容は学校にて情報機器やソフトの使い方を教えたりサポートしていました。

なんだかんだ楽しく2年と半年近く勤務していましたが、プログラマーという夢をあきらめきれず、社会人3年目という時期に何か区切りのようなものを感じ、転職活動を始めました。

そしてシベスピの未経験者採用に応募し、研修を経て入社いたしました。

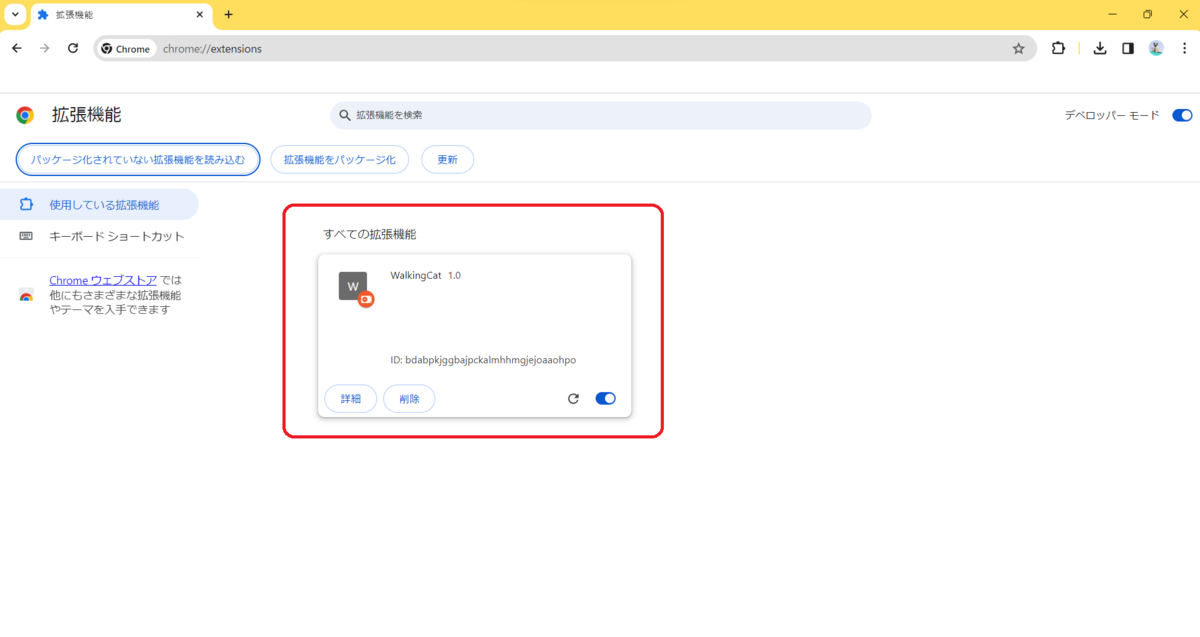

研修について

未経験での採用だったため、2か月間の研修を受けました。

上述の通りある程度知識がある状態で受講したため、進むスピードは速かったように思います。

研修中は教えてもらうような研修ではなく、自分で調べて進めていく形式になります。

プログラマーはコードを書く力だけでなく調べる力も大切です。

そのため、分からないことがあったらまずは調べてからその調べた結果をもとに講師に相談する必要があるこの研修は、調べる力と伝える力も培うことができます。

進めていくうちにわからないところで躓いてしまうこともあるかもしれませんが、そんな時はぜひ講師の方に相談してみてください。

考え方や調べ方など状況や理解度を考慮して教えてくれます。

最初は講師の方に聞くのが忍びないかもしれませんが、みんな同じ研修を通った仲間です。

遠慮なく相談してください!

一言

筋トレ続けたい